Platon

Platon, geboren laut Apollodorus 427 v. Chr. in Athen, wo er auch 348/347 v. Chr. starb, war zeitweise ein Sklave und Schüler von Sokrates. Zusammen mit seinem Schüler Aristoteles war er wohl der bedeutenste griechische Philosoph.

In der Metaphysik und Erkenntnistheorie, in der Ethik, Anthropologie, Staatstheorie, Kosmologie, Kunsttheorie und Sprachphilosophie setzte Platon in seinem Einflußbereich Maßstäbe. Ein Kernthema war für Platon die Frage, wie unzweifelhaft gesichertes Wissen erlangt und von reinen Meinungen unterschieden werden kann, die er mit seiner Lehre von den Ideen als eigenständige Entitäten zu beantworten versuchte.

Seine zwischen 387 und 367 v. Chr. in Athen gegründete Akademie wurde 529 n. Chr. vom Kaiser Justinian aufgelöst. Unter seinen Schriften finden sich auch einige mit mathematisch-philosophischem Inhalt. Platon wurde in Rom besonders durch Plotin bekannt.

Philosophie

Platon war ganz offensichtlich in die griechischen Mysterien eingeweiht. Darauf deuten z.B. das Höhlengleichnis und die Lehre von der Seelenwanderung hin, die auch von Pythagoras vertreten wurde[1]. Nach dem Grundgedanken seiner Philosophie sind die sichtbaren Objekte nur unvollkommene Abbilder einer göttlichen Idee, welche es zu erkennen gilt, um den wesentlichen Kern der Dinge zu erfassen. Dieser Gedanke liegt auch dem Konzept der platonischen Liebe zugrunde.

Schon Platons Schüler Aristoteles war der Ansicht, daß ein Teil seiner Lehren nicht zur Veröffentlichung geeignet sei(ungeschriebene Lehre oder Prinzipienlehre). In der modernen Forschungsliteratur ist deshalb von Platons 'Esoterik' oder von 'esoterischer Philosophie' die Rede.

Phaidon und Gorgias

'Phaidon - oder über die Seele' ist ein zentraler Dialog in dem Platon das Kernstück seiner eigenen Position als Weiterentwicklung des sokratischen Denkens entfaltet. Er 'beweist' die Unsterblichkeit der Seele und bindet all das in die Schilderung der letzten Stunden des Sokrates ein. Das Werk bietet die historischen und systematischen Grundlagen der Philosophie als einer Reflexionsdisziplin zwischen Rhetorik und positiver Wissenschaft.

Die Seele (ψυχή psychḗ) gilt bei Platon als immaterielles Prinzip des Lebens und als individuell unsterblich. Sie existiert gänzlich unabhängig vom Körper und schon vor seiner Entstehung und besteht nach seiner Zerstörung unversehrt fort. Der Körper ist der unsterblichen und unzerstörbaren Seele untergeordnet(Phaidon 79e–80b). Er ist das „Gefäß“, die „Wohnstatt“ der Seele, aber auch ihr „Grab“ oder „Gefängnis“.

Nach dem Tod löst sich die Seele vom Körper. Vom Leib entbunden kann die Seele auf ungetrübte Weise erkennen. Solange sie sich im Körper befindet, nimmt die Seele eine vermittelnde Stellung zwischen der Ideenwelt und der Sinnenwelt ein(Symposion 202d–e). Zusammen mit den körperlichen Faktoren erzeugt sie Wahrnehmungen, Erkenntnisse, Meinungen, Affekte, Gefühlsregungen und Triebe und bewirkt physische Effekte wie Wachstum. Durch ihre Verbindung mit einem Körper bringt sie ihre Fähigkeiten wie Erkenntnis-, Denk- und Strebevermögen und Eigenschaften zur Geltung und macht Erfahrungen von Lust und Schmerz. Alle geistigen Funktionen eines Individuums sind die ihrigen. Ihre ethischen Entscheidungen bestimmen ihr Schicksal nach dem Tod. Deshalb zielen für Platon alle philosophischen Bestrebungen auf die Seele, und selbst Sokrates mahnt, „für Einsicht aber und Wahrheit und für deine Seele, dass sie sich aufs beste befinde“, zu sorgen (Apologie 29d–e).

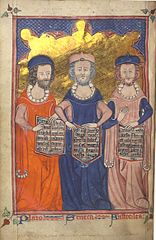

Im Gorgias spricht Platon über ein Totengericht, das aus aus Minos, Rhadamanthys und Aiakos besteht. Die nackten Seelen werden hier anhand ihrer Narben und Schwielen geprüft, die durch ein ungerechtes Leben entstanden sind, und in den Tartaros oder das Elysion verwiesen.(Gorgias 523a–527a). In der Politeia beschreibt Platon im Mythos des Er, wie die Seelen nach ihrer jeweiligen Lebensweise in die Unterwelt verbannt und gereinigt oder an einen himmlischen Ort versetzt werden. Nach tausend Jahren werden sie zur „Spindel der Ananke“ geführt, welche die Gestirne in Bewegung hält. Von den Moiren beaufsichtigt, wählen sie dort aus verschiedenen Lebensmodellen dasjenige, das sie künftig verwirklichen wollen, und begeben sich erneut in die Inkarnation.

- Phaidon online

- Der Begriff der Seele in Platons "Phaidon" und seine Beweise für deren Unsterblichkeit

- Wiki zum Phaidon

Das Sonnengleichnis

Die Politeia(altgriechisch Πολιτεία : Der Staat; lat. Res publica) ist ein Werk Platons, in der über die Gerechtigkeit und ihre mögliche Verwirklichung in einem idealen Staat diskutiert wird. Der Staat solle den Bürgern optimale Voraussetzungen schaffen, ihre wahre Bestimmung zu erkennen und so Orientierung in zentralen Lebensfragen zu finden und Gerechtigkeit umzusetzen.

Daneben enthält das Werk auch Erörterungen über die ethischen und intellektuellen zu erfüllenden Anforderungen für politische Führungsaufgaben in einem idealen von Philosophen regierten Staat.

Das Sonnengleichnis steht im 6. Buch von Platons Politeia. Platon versucht hier das Gute gleichnishaft zu veranschaulichen, indem er es mit der Sonne vergleicht: Wie im Bereich des Sichtbaren die Sonne als Quelle des Lichts die beherrschende Macht ist, so herrscht in der geistigen Welt das Gute als Quelle von Wahrheit und Wissen.(Ähnlich galt nur Re in Ägypten als das eigentliche Göttliche.)

Die Einsicht in das Wesen der Idee des Guten ist das eigentliche Ziel des Erkenntnisstrebens. Solche Einsicht sei allerdings schwer zu erlangen, und der Weg zu ihr sei weit und mühevoll(Politeia 504a–505b, 506a).

Umstritten ist die Feststellung am Schluss des Gleichnisses, das Gute sei nicht die Ousia sondern jenseits der Ousia und übertreffe sie an Ursprünglichkeit und Macht. Der Begriff Ousia (wörtlich : Seiendheit) wird gewöhnlich mit 'Sein' oder 'Wesen' übersetzt. In Politeia 526e und 518c nennt Platon es 'das Seligste des Seienden' und 'das Glänzendste des Seienden'.

- Wiki über das Sonnengleichnis

Das Höhlengleichnis

Das Höhlengleichis steht am Anfang des 7. Buchs der Politeia.

Das Ziel des wahren Philosophem ist der Aufstieg aus der sinnlich wahrnehmbaren Welt der vergänglichen Dinge – die mit einer unterirdischen Höhle verglichen wird – in die rein geistige Welt des Seins der unwandelbaren Ideen.

Platons Höhle kann daher esoterisch als Mayahöhle gedeutet werden, in der die Menschen bzw. die an die Materie gefesselten Seelen sitzen und die Schatten eines materiellen Lichtes für die Realität halten.

Man könne sogar die Sonne – die Idee des Guten – erblicken. Wer das erreicht hat, kann mit dem neu erlangten Wissen freiwillig wieder hinabsteigen, um den anderen den Weg zu zeigen. Die Seele findet erst unter kundiger Anleitung den Ausgang der Höhle und betritt dann den steilen Gang, der nach oben führt, um sich schließlich an den Glanz des Tageslichts zu gewöhnen.

Platon stellt die Frage, ob man die Menschen nicht aus der Höhle zum wahren Sonnenlicht (des Logos) zerren sollte.

Der Vorgang der Aneignung philosophischer Bildung bestehe allerdings nicht darin, gleichsam Blinden die Sehkraft zu verleihen, über die jeder bereits verfüge. Erforderlich sei, dass sich die ganze Seele mitsamt ihrem 'Auge umwendet', was sich als Hinweis auf eine spirituelle Praxis ala Samkhya deuten liesse...

- Das Höhlengleichnis online

- Wiki über Platons Höhlengleichnis

Parmenides

Platons Parmenides (altgriechisch Παρμενίδης Parmenídēs) ist ein in Dialogform verfasstes Werk über Einheit und Vielheit, Sein und Nichtsein. Es ist in Form eines Gespräch von Platons Lehrer Sokrates mit dem Philosophen Parmenides ausgeführt. Der betagte Parmenides hält sich mit Zenon in Athen auf und belehrt den hier erst neunzehnjährigen Sokrates. Der Text besteht aus zwei Teilen. Zuerst werden einige Schwierigkeiten hervorgehoben, die sich aus der Ideenlehre ergeben, ohne diese zu lösen. Daher wurde schon vermutet, daß die Lösung nur mündlich weitergegeben wurde.

Timaios

In seinem Werk Timaios erklärt Platon seine Kosmologie bzw. sein System des Universums und stellt die Existenz von zwei fundamentalen wirkenden Prinzipien fest :

- Einmal der Nous, der Logos, das intellektuelle Prinzip, die Ordnung, Verständlichkeit und alles, was sich auf die Vernunft bezieht.

- Das zweite Prinzip ist Ananke, die Notwendigkeit, deren Wirksamkeiten manchmal mit Worten wie verirrt, dispersiv, verloren, irrational, unregelmäßig und aleatorisch beschrieben werden. Die Notwendigkeit wirkt mit dem Mittel der Abweichungen.

Nach dem im Timaios erzählten Mythos hat der Demiurg, der Weltschöpfer, die Weltseele zusammen mit dem Kosmos erschaffen. Der Demiurg[2] musste sich mit der Notwendigkeit arrangieren und aus dem Chaos Ordnung schaffen. Er bildete die Weltseele. Die individuellen Seelen schuf er selbst. Sie treten im Rahmen der Seelenwanderung immer wieder in neue Körper ein. Den von ihm hervorgebrachten Gottheiten gab er die Aufgabe, den menschlichen Körper zu erschaffen. Platon verweist im Timaios besonders auf die Güte des Schöpfers und die Harmonie und Schönheit der Welt.

Der göttliche Demiurg, der Vater der Welt (patêr toude tou pantos, Tim. 28 C f.), hat aus Güte, gemäß der ewig seienden Idealwelt, die dingliche Welt aus der Materie gestaltet. Zugleich mit der Welt ist erst die Zeit, das Bild der Ewigkeit, entstanden (Tim. 37 C f., 38 A f., 47 B f.). Die Welt ist als Ganzes ein vortreffliches Gebilde, ein Bild des Schöpfers (eikôn tou poiêtou), ein Mensch im Großen (makranthrôpos), ein sichtbarer Gott (theos aisthêtos), ein nie alterndes, vollkommenes (teleon kai agêrôn kai anoson), lebendiges, beseeltes, vernunftbegabtes Wesen (zôon emphychon ennoun te, Tim. 30 A). Sie ist ein Bild, der Gottheit (eikôn tou noêtou theou aisthêtos, megistos te kai teleôtatôs gegonen,, Tim. 92)[3].

Aus esoterischer Sicht beschreibt Platon mit dem Demiurg den gütigen Ishvara - Schöpfergott, der im Islam und im kabbalistischen Sepher Jetzira ähnlich charakterisiert wird. Anderweitig werdemn auch dem relativ passiven Vishnu ähnliche Attribute zugeordnet.

- Wiki zum Timaios

Mathematik

In der Geometrie bezeichnet man heute vollkommen regelmäßige dreidimensionale Körper, die von Vielecken als Seitenflächen begrenzt, sind als platonische Körper[4]. Platon zeigte, daß es nur genau fünf reguläre konvexe Polyeder gibt[5].

- Wiki über die platonischen Körper

Literatur

- Platon - Lebenslauf

- Platon, Wilhelm Windelband, Leben - Person - Wirkung, published 1900

- Project-Gutenberg : Platons Werke

- Platons Phaidon PDF

- Phaidon - Übersetzung PDF

- Torsten Menkhaus: Eidos, Psyche und Unsterblichkeit. Ein Kommentar zu Platons Phaidon, Frankfurt und London, 2003

- Platons ungeschriebene Lehre und die Mathematik von heute PDF

- Timaios - de

- Esoterische Philosophie, Hermann Knoblauch, Bärbel Ackermann, 1993, ISBN-10: 3924849390, ISBN-13: 978-3924849399

- Peter Trawny, Adyton, Heideggers esoterische Philosophie, ISBN: 978-3-88221-662-2

- Ideenlehre Platons PDF

- Eros and Necessity in the Ascent from the Cave, Rachel Barney, Ancient Philosophy 28 (2):357-72 (2008)

- Platon : Sonnengleichnis

- Voegelin : Platons myth of the soul

- Platon: Mathematik, Ideenlehre und totalitäre Staatsutopien PDF

- Kang Liu: Sein und Erkennen - Platons Ideenlehre im Parmenides und Sophistes -

- J. Kim : Platons Parmenides und eine Untersuchung des metaphysischen Grundes

- Platon : Parmenides - de - online

- Karl Bormann: Platon - Einführung in die Ideenlehre, Seelenlehre und Staatslehre, 4. Auflage, Alber, Freiburg 2003, ISBN 978-3-495-48094-6

- Gyburg Radke: Die Theorie der Zahl im Platonismus(Ein systematisches Lehrbuch der platonischen Wissenschaftstheorie), Francke, Tübingen 2003, ISBN 978-3-7720-3343-8

- Filip Karfik: Die Beseelung des Kosmos( Kosmologie, Seelenlehre und Theologie in Platons Phaidon und Timaios), Saur, 2004, ISBN 3-598-77811-2

- Platon : Politeia - der Staat

- Christina Schefer, Platons unsagbare Erfahrung - Ein anderer Zugang zu Platon, Schwabe Verlag, Basel 2001, ISBN 9783796515613

- Works of Plato - online

- Archive : Platons Werke, F. Schleiermacher

- Wikisource : Platons Werke

- Platons Werke PDF

- Complete works of Plato

- Andrew Ford, Aristotle as Poet, Oxford, 2011

- Swami Abhayananda : Plotinus - the origin of western mysticism

Referenzen

- ↑ http://de.wikipedia.org/wiki/Pythagoras#Religion_und_Seelenlehre

- ↑ http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Demiurg?hl=gnosis Zeno : Demiurg

- ↑ https://www.textlog.de/platon-5.html Platon], Schleierrmacher

- ↑ Die platonischen Körper

- ↑ https://de.wikiversity.org/wiki/Mathematik/Einf%C3%BChrender_Text/Platon_und_W%C3%BCrfelsymmetrie/Vortrag

Weblinks

- Wiki über Platon

- Wiki über Platons ungeschriebene Lehre

- Wiki über Platons Höhlengleichnis

- Wiki über Platons Sonnengleichnis

- Wikiquote : Platon - Zitate

- Steiner : Plato als Mystiker

- Wiki about Epic poetry